产品

充满独特魅力,激情、诗意、严肃交织在一起—

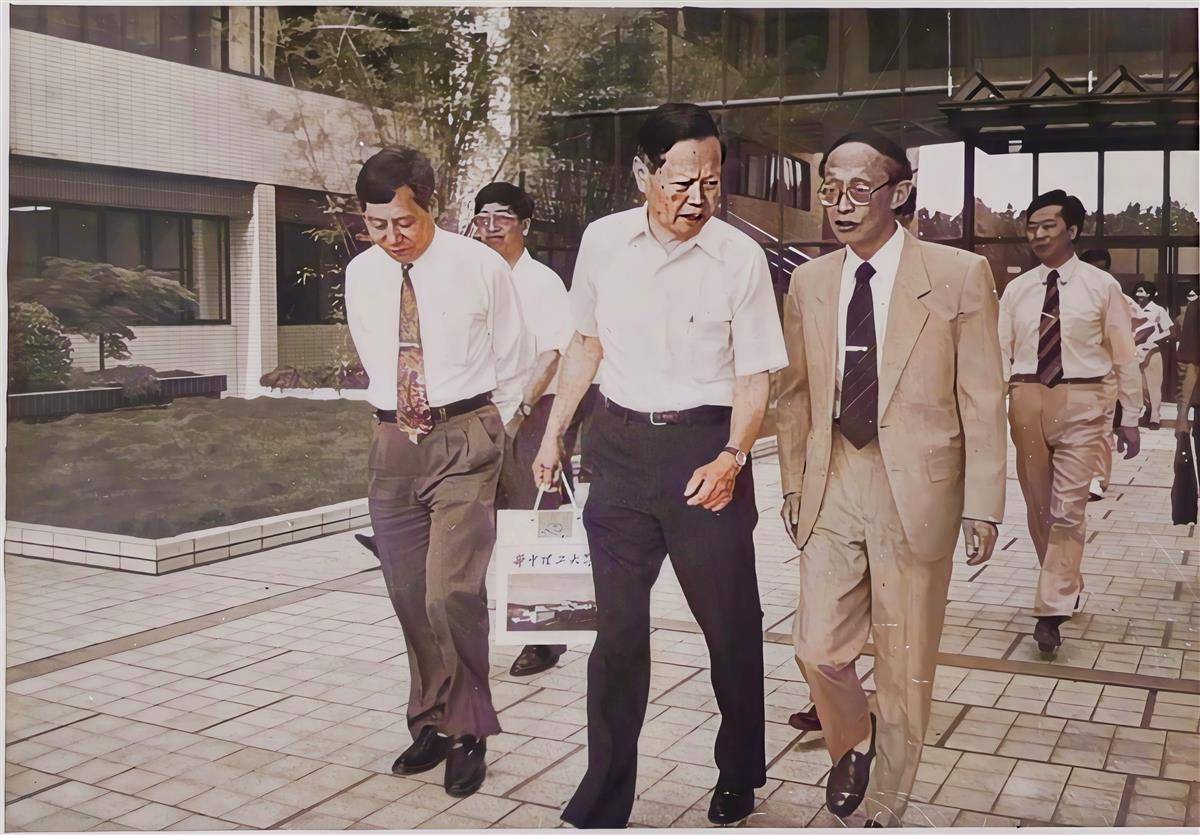

湖北日报全媒体记者黄磊10月18日上午得知杨振宁去世的消息,感到震惊和悲痛。他打开相册,翻阅着旧照片。我不禁想起30年前杨先生访问华中科技大学(现华中科技大学)时我录制的采访视频。 (图为杨振宁与中国科学院院士、华中科技大学校长杨淑子参观学校逸夫图书馆。)1995年,我是华中科技大学新闻系研究生二年级学生。六月初,我刚刚结束在湖北电视台专题部三个月的实习,开始准备三年级毕业论文的选题。 6月8日晚上,我在家接到任志宏的电话g,新闻系大四学生,我的实习导师,湖北电视台专题部主编。他告诉我,杨振宁先生定于9日和10日访问华中科技大学。由于某种原因,原定的摄像记者突然无法出席。考虑到我对校园情况比较熟悉,所以让我准备接下来两天以摄像师的身份参加面试。 (图为杨振宁在华中科技大学南一楼会议室与校领导互动讨论,左图为本文作者)接到任务后,他既兴奋又焦虑。作为一名研究生,我没想到能有机会近距离采访杨振宁这样的世界顶级科学大师,但同时我也很紧张。虽然在之前的实习中我学习了摄像技巧并参与了实景拍摄,但我从来没有在任务中单独拍摄过整个过程。于是,6月9日上午,在紧张的气氛中,我在华中科技大学主楼南一楼前的广场上见到了任志红教授。我从采访车司机手中接过摄像设备,跟随杨振宁一行来到八号国宾馆南一楼、逸夫图书馆、露天电影院和礼堂,开始了两天的随行拍摄。现在回想起来,我只记得背着沉重的相机,满头大汗,跑来跑去,聚精会神地捕捉几个场景。而且,30年过去了,很多情节已经模糊了。不过,这两天给我留下印象深刻的一件事是有两件事。 (图为杨振宁听取副书记冯向东讲话(学校全景沙盘前)他在参观南一楼各实验室、与杨秀子校长等校领导交谈、在露天电影院、礼堂会见大学生和高中生时,讲述了人类科学技术和物理发展的历史和方向,对新中国成立后建立的华中科技大学所取得的成就表示感谢。他满怀敬佩地讲述了儿时抗战时期难民的经历,来自学术和科学事业中对祖国强大的热情,来自新中国成立以来祖国不断强大和科技进步的喜悦。让人深深感叹展现出其独特的魅力,它是激情、诗意和严谨的结合。 (图:杨振宁在逸夫图书馆前与校领导合影)二是强调祖国强大、科技发展接班人、关心青年学生。逸夫图书馆由香港邵逸夫先生捐赠,是当时华中科技大学最大的图书馆。现代建筑。杨振宁一行在学校领导的陪同下参观了博物馆,并在展示学校全景的走廊沙盘前驻足,聆听学校发展情况介绍。之后,丈夫就进入了大书房。自习室里挤满了学生。大多数学生对于丈夫和学校领导的突然出现都有些惊讶,但随后就埋头于读书和作业。对此老公称赞杨淑子导演。事实上,杨振宁此次来华中科技大学考察的一个重要原因,是受香港艺力达集团总裁刘永龄的邀请,领取由刘先生设立的首届“湖北省艺力达青年发明奖”。我的报道日程只包括参加颁奖典礼和在露天电影院与大学生见面。杨振宁老师携夫人杜志丽女士出席,足以说明杨老师对学生成长的重视。 6月10日上午,在华中科技大学迎宾馆8号学术报告厅举行的“湖北省亿利达青年发明奖”首届颁奖典礼上,杨振宁见到了前来领奖的大学生和高中生。听说有一群华中科技大学的高中生logy高中在观众席上。他看起来很高兴。 (逸夫图书馆自习室杨振宁摄)连日来,中国的足迹遍布世界各地。哀悼声纷至沓来,华中科技大学电力学院一名毕业生回忆,30年前的6月9日晚上,华中大学可容纳1万人的露天电影院里,挤满了数千名学生。我听到丈夫热情地说:“再过30年,华中科技大学一定会成为世界一流大学!”三十年后,中国多所大学跻身世界百强大学之列,其中就包括华中科技大学(华中科技大学于2000年更名为华中科技大学)。而中国已经跻身世界强国行列,充满活力和希望。 (图片由本文作者提供的文章)

湖北日报全媒体记者黄磊10月18日上午得知杨振宁去世的消息,感到震惊和悲痛。他打开相册,翻阅着旧照片。我不禁想起30年前杨先生访问华中科技大学(现华中科技大学)时我录制的采访视频。 (图为杨振宁与中国科学院院士、华中科技大学校长杨淑子参观学校逸夫图书馆。)1995年,我是华中科技大学新闻系研究生二年级学生。六月初,我刚刚结束在湖北电视台专题部三个月的实习,开始准备三年级毕业论文的选题。 6月8日晚上,我在家接到任志宏的电话g,新闻系大四学生,我的实习导师,湖北电视台专题部主编。他告诉我,杨振宁先生定于9日和10日访问华中科技大学。由于某种原因,原定的摄像记者突然无法出席。考虑到我对校园情况比较熟悉,所以让我准备接下来两天以摄像师的身份参加面试。 (图为杨振宁在华中科技大学南一楼会议室与校领导互动讨论,左图为本文作者)接到任务后,他既兴奋又焦虑。作为一名研究生,我没想到能有机会近距离采访杨振宁这样的世界顶级科学大师,但同时我也很紧张。虽然在之前的实习中我学习了摄像技巧并参与了实景拍摄,但我从来没有在任务中单独拍摄过整个过程。于是,6月9日上午,在紧张的气氛中,我在华中科技大学主楼南一楼前的广场上见到了任志红教授。我从采访车司机手中接过摄像设备,跟随杨振宁一行来到八号国宾馆南一楼、逸夫图书馆、露天电影院和礼堂,开始了两天的随行拍摄。现在回想起来,我只记得背着沉重的相机,满头大汗,跑来跑去,聚精会神地捕捉几个场景。而且,30年过去了,很多情节已经模糊了。不过,这两天给我留下印象深刻的一件事是有两件事。 (图为杨振宁听取副书记冯向东讲话(学校全景沙盘前)他在参观南一楼各实验室、与杨秀子校长等校领导交谈、在露天电影院、礼堂会见大学生和高中生时,讲述了人类科学技术和物理发展的历史和方向,对新中国成立后建立的华中科技大学所取得的成就表示感谢。他满怀敬佩地讲述了儿时抗战时期难民的经历,来自学术和科学事业中对祖国强大的热情,来自新中国成立以来祖国不断强大和科技进步的喜悦。让人深深感叹展现出其独特的魅力,它是激情、诗意和严谨的结合。 (图:杨振宁在逸夫图书馆前与校领导合影)二是强调祖国强大、科技发展接班人、关心青年学生。逸夫图书馆由香港邵逸夫先生捐赠,是当时华中科技大学最大的图书馆。现代建筑。杨振宁一行在学校领导的陪同下参观了博物馆,并在展示学校全景的走廊沙盘前驻足,聆听学校发展情况介绍。之后,丈夫就进入了大书房。自习室里挤满了学生。大多数学生对于丈夫和学校领导的突然出现都有些惊讶,但随后就埋头于读书和作业。对此老公称赞杨淑子导演。事实上,杨振宁此次来华中科技大学考察的一个重要原因,是受香港艺力达集团总裁刘永龄的邀请,领取由刘先生设立的首届“湖北省艺力达青年发明奖”。我的报道日程只包括参加颁奖典礼和在露天电影院与大学生见面。杨振宁老师携夫人杜志丽女士出席,足以说明杨老师对学生成长的重视。 6月10日上午,在华中科技大学迎宾馆8号学术报告厅举行的“湖北省亿利达青年发明奖”首届颁奖典礼上,杨振宁见到了前来领奖的大学生和高中生。听说有一群华中科技大学的高中生logy高中在观众席上。他看起来很高兴。 (逸夫图书馆自习室杨振宁摄)连日来,中国的足迹遍布世界各地。哀悼声纷至沓来,华中科技大学电力学院一名毕业生回忆,30年前的6月9日晚上,华中大学可容纳1万人的露天电影院里,挤满了数千名学生。我听到丈夫热情地说:“再过30年,华中科技大学一定会成为世界一流大学!”三十年后,中国多所大学跻身世界百强大学之列,其中就包括华中科技大学(华中科技大学于2000年更名为华中科技大学)。而中国已经跻身世界强国行列,充满活力和希望。 (图片由本文作者提供的文章) 上一篇:台风“富锦”增强至强热带风暴级别,海口三个 下一篇:没有了